En el ámbito de la ingeniería energética aplicada a la aviación, se está explorando un planteamiento que rompe con el paradigma tradicional del combustible fósil: transformar residuos alimentarios en combustible para aviones. Esta idea, aparentemente poco convencional, ha sido desarrollada por un equipo de investigación de University of Illinois Urbana–Champaign.

¿Por qué los residuos alimentarios pueden jugar un papel en la aviación?

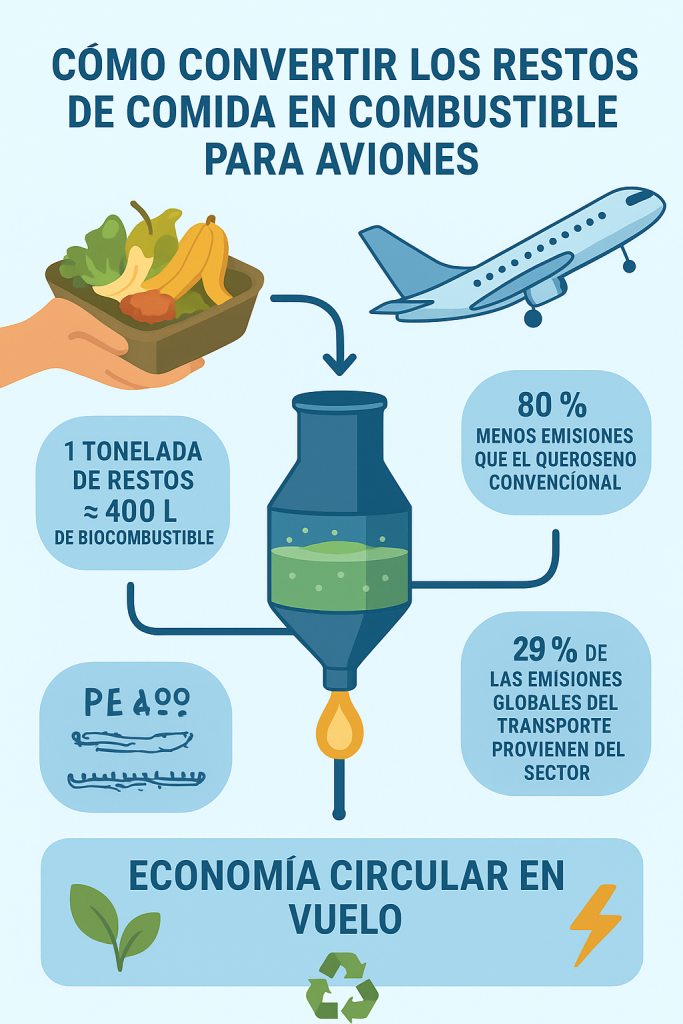

Los residuos de comida contienen compuestos orgánicos que, en principio, pueden convertirse en biocombustible. Según la Environmental Protection Agency de EE.UU., el transporte supuso aproximadamente el 29 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2022, de las cuales cerca del 7 % correspondieron al transporte comercial.

Mientras que los automóviles pueden recurrir cada vez más a baterías eléctricas, los aviones enfrentan un reto mayor: el combustible para jets almacena unas 50 veces más energía por kilogramo que las baterías de litio convencionales. Esta disparidad hace que las soluciones de movilidad eléctrica no puedan aplicarse de forma masiva al sector aéreo hoy en día, al menos no sin comprometer autonomía o seguridad. En ese contexto, los combustibles de aviación sostenibles aparecen como opción viable para reducir las emisiones de la industria aeronáutica hasta en un 80 %.

Por tanto, emplear residuos alimentarios como materia prima introduce un enfoque de economía circular: en vez de eliminar el residuo, se recupera energía y se transforma en un producto útil.

El proceso técnico: de los restos de comida al combustible para avión

El procedimiento desarrollado consta de varias etapas clave, que explicamos de forma técnica:

1. Recolección de residuos alimentario.

Los investigadores partieron de residuos provenientes de plantas de procesamiento alimentario. Esta etapa es fundamental: la calidad y composición del residuo alimentario influirán en los pasos posteriores de conversión.

2. Licuefacción hidrotermal (HTL – hydrothermal liquefaction)

El residuo orgánico se somete a HTL, un proceso que simula, en condiciones de laboratorio (alta temperatura y presión) lo que la naturaleza haría en millones de años para convertir materia orgánica en crudo. En esencia, actúa a modo de “olla a presión avanzada”: agua, calor, presión y materia orgánica se combinan para generar un biocrudo.

3. Depuración del biocrudo

El biocrudo generado contiene impurezas como sales, cenizas, humedad, metales, etc. Es necesario retirar esos componentes para evitar daños en los procesos de refinado y garantizar que el hidrocarburo resultante cumpla con estándares aeronáuticos.

4. Hidrocraqueo / hidrotratamiento catalítico (catalytic hydrotreating)

En esta etapa se eliminan elementos indeseados: nitrógeno, azufre, oxígeno, además de saturar o aromatizar los hidrocarburos según sea necesario para alcanzar la especificación de combustible para avión. El catalizador más eficaz encontrado por los investigadores fue una mezcla de cobalto-molibdeno, un catalizador metálico ya comercializado.

5. Cumplimiento de estándares de combustible de aviación

Finalmente, el combustible derivado fue evaluado frente a los estándares establecidos por la American Society for Testing and Materials (ASTM) y por la Federal Aviation Administration (FAA). Para sorpresa de los investigadores, el combustible derivado pasó las pruebas de calificación sin necesidad de aditivos especiales: es decir, teóricamente podría utilizarse en un avión comercial sin modificar sus sistemas.

Retos, escalabilidad y perspectivas

Aunque el estudio demuestra que técnicamente es viable producir combustible de aviación a partir de residuos alimentarios, quedan varios desafíos antes de que este enfoque se convierta en solución a escala industrial:

- Escalado del proceso: Pasar de laboratorio/piloto a instalación industrial implica grandes inversiones de capital, adaptación de procesos, logística de recolección y pre-tratamiento de residuos, optimización del catalizador a gran escala, y una interfaz segura con la cadena de suministro de combustible aeronáutico.

- Consistencia de la materia prima: Los residuos alimentarios varían mucho en composición (grasa, hidratos de carbono, agua, sal, ceniza, etc.). Esta variabilidad supone un reto para garantizar un proceso uniforme y reproducible.

- Coste económico y huella de carbono: Aunque el uso de residuos puede reducir la huella de carbono del combustible final, debe evaluarse todo el ciclo: transporte de residuos, proceso HTL, refinado, distribución. Si estos pasos son muy intensivos en energía o combustibles fósiles, la ventaja puede reducirse.

- Integración con el sector aeronáutico: Aunque el combustible resultante cumplió los estándares hoy, las compañías aéreas, los reguladores y las refinerías deben adaptarse para aceptar nuevas fuentes. Esto implica certificaciones, infraestructuras de almacenamiento y suministro, garantías de mezcla con combustibles convencionales, etc.

- Economía circular real: Si este enfoque se generaliza, puede contribuir a convertir residuos en materia prima y disminuir la dependencia de crudo fósil. Representa un avance hacia la economía circular en un sector tan intensivo en carbono como la aviación.

Para profesionales técnicos interesados en tecnologías energéticas aplicadas al transporte aéreo, este estudio abre una vía prometedora: convertir residuos alimentarios en combustible para aviones sin necesidad de cambiar la infraestructura actual del sector. Si bien hoy es una prueba de concepto, el camino hacia su implementación comercial dependerá de la resolución de los retos de escalado, costes, logística y certificación.

Este caso es un ejemplo paradigmático de cómo la ingeniería de procesos, la química de hidrocarburos y la gestión de residuos convergen para dar respuesta a retos energéticos y medioambientales. Vale la pena observar su evolución, explorar colaboraciones industriales potenciales y evaluar cómo podría adaptarse este tipo de innovación al entorno europeo, donde los objetivos de reducción de emisiones y economía circular están ganando mayor impulso.